讀大學的時候會半夜在圖書館「打躉」,因為學校有一所24小時都開門的圖書館,就是玩電腦,看看書,除了教科書,圖書館有個角落是放雜誌的,有段時間嘗試看Wire,看看自己其實對當今最前衛音樂的接受程度,跟著雜誌裡面的東西聽,發現到頭來還不是很接受得了,有時我會好奇那些人的興趣是怎樣從當初的搖滾走到實驗噪音,明明大家的起點都差不多,什麼時候開始從好聽去到未聽過再到唔駛好聽?除了雜誌,還有期刊,學校訂閱了一本叫The Journal of Popular Music Studies,源自80年代International association for the study of Popular Music(IASPM)組織,當初由一個美國人和英國人創立的學會,他們都在學術和實戰的場景經驗豐富,例如其中一個在Village Voice、Melody Maker等老牌音樂雜誌撰文,也在學校教授音樂電影文化的課,感覺就是他們是一群人於早期把流行納入課本,把流行產物導入藝術意涵,嘗試脫離單純大量生產和消費,將無數不同的小圈指認出來,集結,分類,創造,當然,更重要是80年代之前的故事和東西。

畢業後,我做了一件沒有很後悔但至今還會記得,覺得蠻cool的事:我偷了學校幾本Popular Music。我偷得正大光明,沒有在廁所的窗户把書丟在地下再拾回,因為它們的journal 沒有barcode,門口的感應器不會嗶嗶發聲,就是這樣,我拿了他們三本Popular Music,還有幾本Media Ethic,中和一下。

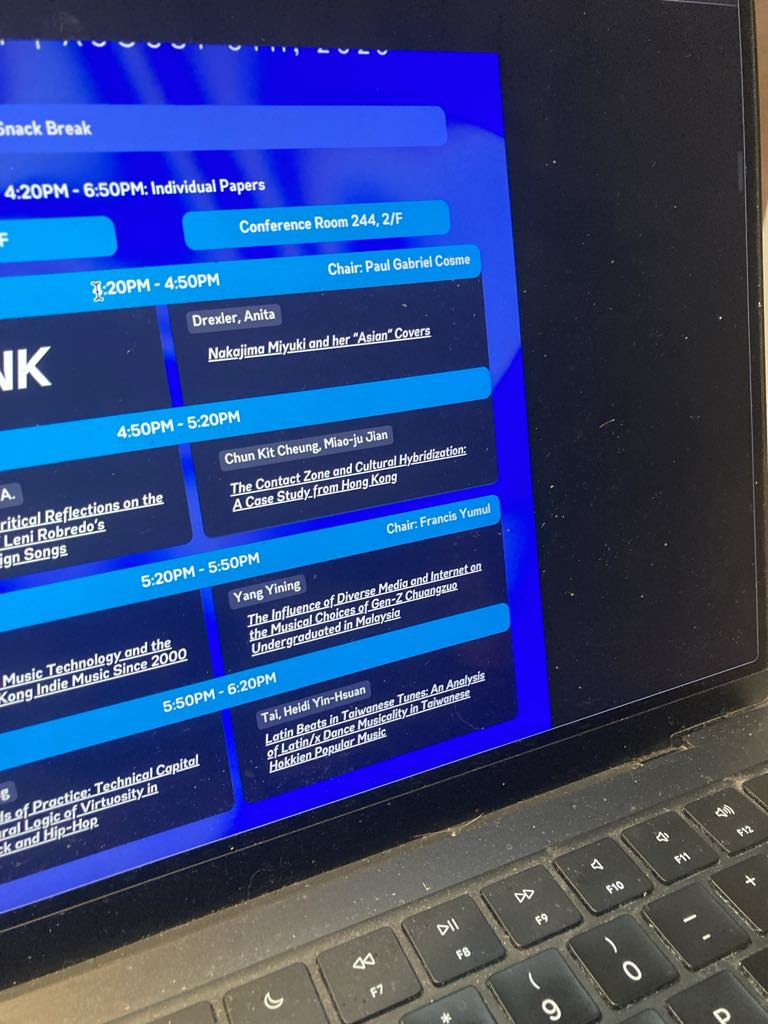

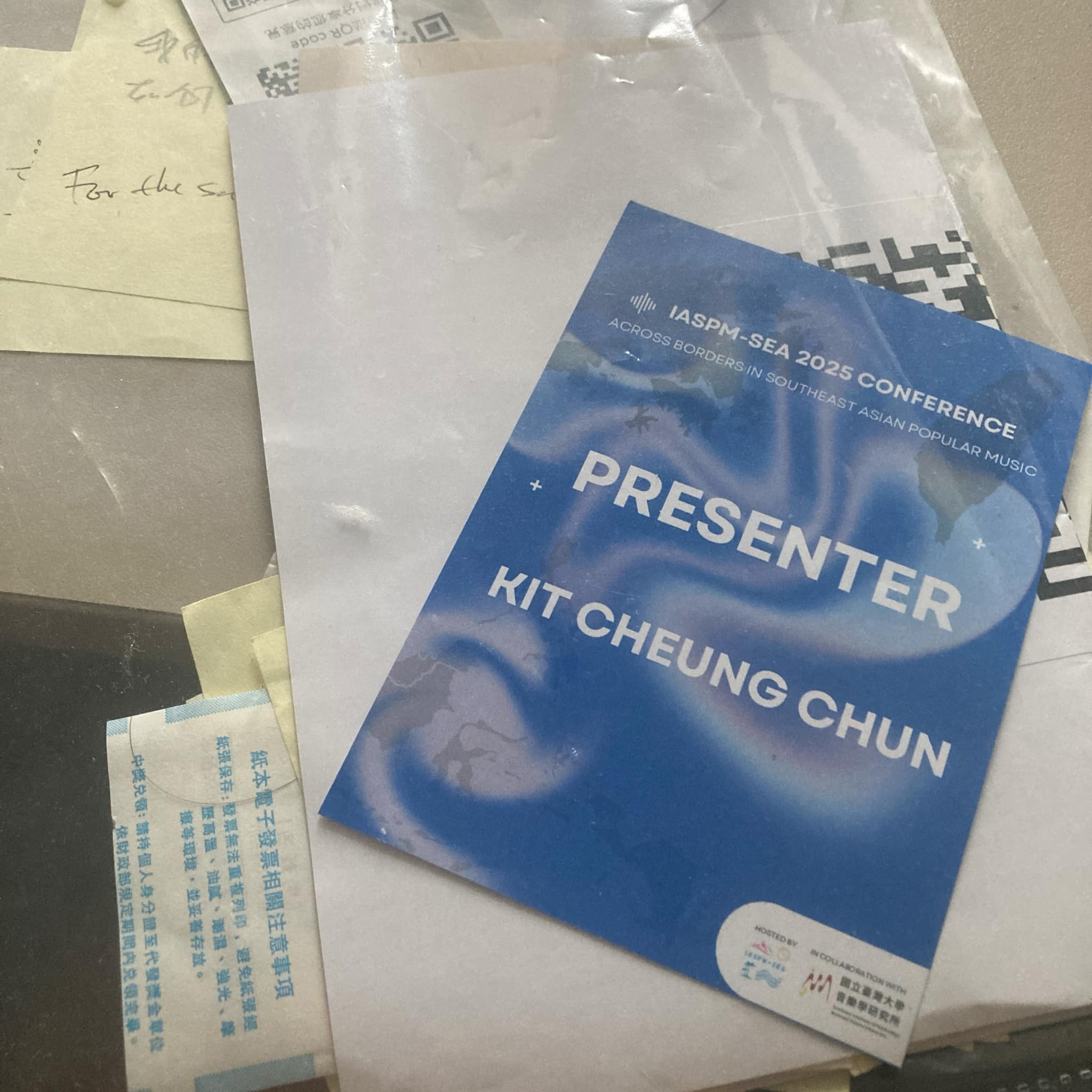

十多年後的暑假,我參加了IASPM東南亞分部的研討會,由知悉到報名到準備再到發表,佔據了我的心神五個月,但研討會的成果是好的,分部了解我們做的題目,也表示喜歡,和老師及另外身在香港的同路人完成了一些事情,經歷了各自承受的壓力和給予支持,報告完後那滿足的啤酒,那感覺非常難忘,認識了很多人,酒吧關門後到便利店買啤酒,拿著兩罐再回到酒吧門口,那個新認識的朋友面帶嚴肅的跟我說:「兄弟,我拿你一罐怎麼樣?」然後他朋友對他說:「你這樣結識朋友真有意思。」喝到差不多,略帶醉意的騎著公用單車回酒店,有一刻我感受到自由。

台大附近的半路咖啡,地下室時有表演,更有大量台灣東南亞小誌、舊式4 tracks錄音機、80年代尾水晶唱片推出的月刊(被輯錄成書)、老式Marshall footswitch等等,日後更有前地下社會企劃的唱片行。

Leave a comment